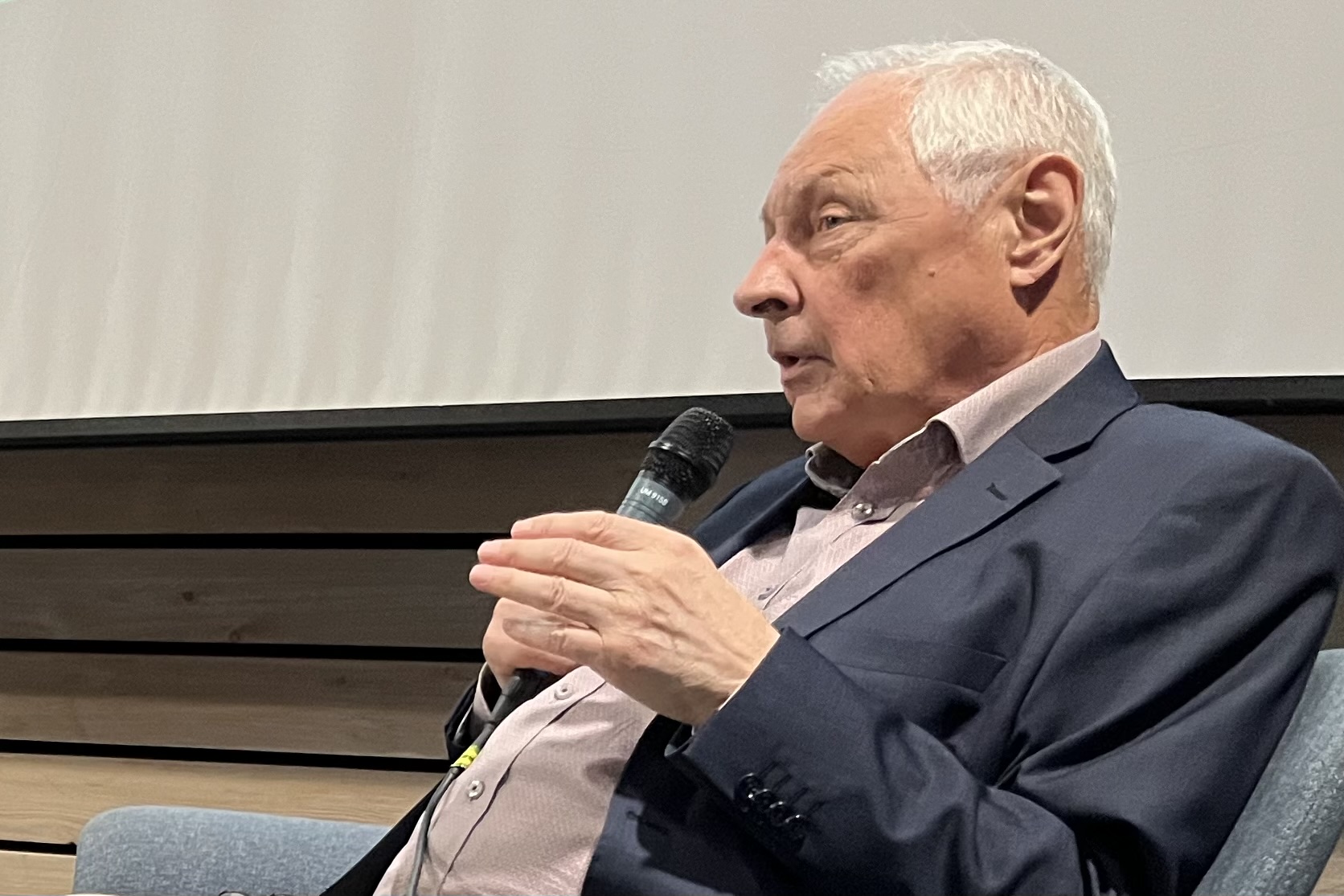

Pierre GISEL[1] examine les déplacements qui reconfigurent aujourd’hui les termes d’une confrontation entre positions évangéliques et positions libérales. Il ouvre une perspective où les propositions du christianisme ne seront pas vues pour elles-mêmes, ni en rapport à un fondement, mais comme prise en charge de motifs anthropologiques. Pourront s’y repenser la manière dont une tradition religieuse prend corps, ainsi que sa pertinence sociale. L’article liste alors une série de points de fond à approfondir. À l’horizon se profile la question de ce qu’il peut et doit en être des Églises et autres communautés religieuses dans la société contemporaine.

Paru dans Études théologiques et religieuses 100/2, 2025, p. 205-219.

Ne pas circonscrire, pour elles-mêmes, les propositions mises en avant

En termes de confrontation entre évangéliques et libéraux, qu’y a-t-il de changé par rapport au xixe siècle ? Telle est la question qui m’est proposée, et je la prends à bras-le-corps. Je vais le faire en lien avec divers déplacements ressortissant au socioculturel, des déplacements qui modifient ce qu’il en est des religions : de quoi répondent-elles, selon quelle pertinence et quelles limites ?

Il me paraît que la question n’est plus aujourd’hui de savoir comment valider les propositions du christianisme en les prenant pour elles-mêmes, ni de les justifier en renvoyant à ce qui en serait un fondement (la Bible, un Christ envoyé par Dieu) ou une source d’inspiration (un Jésus spirituel ou moral restitué à son histoire humaine). C’est que, d’abord, flottent les frontières qui circonscrivent le religieux, sur un horizon fait de recompositions, d’appartenances multiples, d’itinéraires singuliers, de spiritualités en forme d’équilibres de vie qui ne s’annoncent plus comme religieuses mais se veulent plus larges ou entendent s’en échapper ; s’en trouve relancé un questionnement touchant ce dont répond l’instance du religieux, à côté de celles du savoir, du culturel, du moral, du civil et du politique. Ensuite, et non sans lien, le contemporain va être en quête, sur le terrain même des religions, de ce qui, de l’anthropologique, de l’humain et du social, est pris en charge par telle religion et comment.

Nous avons dès lors à remettre sur le métier ce qui se joue et se noue avec le religieux et à repenser le statut et la fonction des religions, ainsi que leurs formes ou leurs types, sur un fond qui les déborde toutes. Ce qu’il en est, peut ou doit en être du christianisme y sera subordonné.

Une tradition religieuse, comme cristallisation d’une instance et de réalités humaines plus larges

À l’horizon que dessinent mes lignes introductives, la tâche sera de relire le christianisme comme une cristallisation particulière de donnes humaines, et on le fera en mettant en avant et en interrogeant ce qui pourra en être des forces et des faiblesses. Ce qui est alors requis est autre que ce qui a commandé aux configurations qui avaient pris forme aux xixe et ont, en sous-main, dominé la plus grande part du XXe siècle, tout au moins en Europe, « renouveaux » et aggiornamento de Vatican ii compris[2].

L’arrière-fond que fait voir le contemporain est nouveau, et doit être bien perçu et réfléchi. En quoi est-il nouveau (il faudra reprendre ici le récit de notre histoire, notamment de la modernité) ? Et quelles chances et quels risques en sourdent (il conviendra de passer là par un diagnostic porté sur le présent, ainsi que par un diagnostic relatif au christianisme, au « christianisme réellement existant » s’entend, non à une épure « essentielle », ni à une origine constitutive) ?

Pour l’appréciation des diverses mouvances intraprotestantes – libérales, évangéliques, faites de la posture propre à la théologie dialectique ou se tenant derrière les mutations contemporaines –, on focalisera sur ce qu’il en est d’une articulation au social et au culturel d’une part, d’une identité à profiler de l’autre, les deux visées devant être repensées par-delà ce qui pourrait être de la pure adaptation dissolvante d’un côté, de l’affirmation autocentrée et en autoréférence de l’autre.

Dans la foulée, les positions mises en œuvre, comme les jeux dans lesquels elles prennent forme, devront être mises en rapport à des données anthropologiques et sociales. Et elles seront alors à apprécier quant à leurs forces et faiblesses manifestes ou latentes, et à chaque fois en lien à telle donne concrète. Précisons encore que devront y être réexaminés ce qu’il en est de la ritualité, de la structuration symbolique (non seulement l’évocation de tel ou tel symbole, mais la structuration d’un espace dans lequel vont jouer ces symboles[3]) et de l’institutionnalisation, des lieux traditionnellement plutôt faibles en protestantisme, alors qu’ils sont assumés en catholicisme. Aujourd’hui, ils sont en outre en perte de pertinence au plan laïque, le religieux tendant à être relégué à folklorisation ou à postures individuelles en forme compensatoire.

Le christianisme, un processus d’acculturation

Dans la perspective ouverte, il convient de penser le christianisme comme processus d’acculturation[4]. On le lira comme inscrivant à chaque fois, dans des conjonctures données, un « geste », incarné au présent et relevant en même temps d’une tradition et faisant tradition. On pourra aussi articuler à ces acculturations successives et discontinues une généalogie de pulsions donnant forme à des espaces déterminés de positions possibles.

Une tradition donne à voir des constellations de problématiques dont elle a fait quelque chose au gré de choix divers. Pour exemple, le rapport au sociopolitique, entre Eusèbe saluant le règne de Constantin comme advenue du messianique, des protestations apocalyptiques ou des retraits spirituels, la dialectique augustinienne des deux cités, une distinction des ordres et des finalités, avec différentes manières de les articuler (les docteurs médiévaux, Calvin ou, autrement, Luther), la visée d’un État social chrétien (le Syllabus romain de 1864, des projets évangéliques aux xixe et XXe siècles), une visée commune (le Barth de 1946), la veine d’un accomplissement de l’humain (elle sous-tend Vatican ii), ou des théologies de la libération. S’y gère aussi, à chaque fois, un autre ou un plus que le monde, rapporté à l’évangile et à ce qui s’y raconte des paroles et positionnements de Jésus.

On notera qu’on a ici affaire à de l’histoire culturelle et sociale, non à des événements isolés et vus dans ce qui serait leur validité propre. En termes de disciplines, seront moins mobilisées en première ligne la sociologie et la psychologie, qui ont parfois valu comme disciplines auxiliaires, que la prise en compte de matrices anthropologiques, ainsi que de dispositifs socioculturels dépassant la conscience et la volonté des acteurs.

Décaler les termes en alternative de l’évangélisme et du libéralisme

Dans la perspective que brossent les points précédents, on relira l’évangélisme et le libéralisme non au niveau de leurs énoncés de première instance, ni en lien à leurs intentions, mais sur le plan de leur articulation au socioculturel, lieu de la mise en œuvre de pulsions plus larges. Sur le plan, aussi, de leurs effets, pervers ou bénéfiques, à diagnostiquer et à évaluer.

Rappelons que les libéraux sont vus, et souvent se revendiquent, comme privilégiant l’adaptation, avec des risques de dilution, jusqu’à se retrouver proches des « libres penseurs » ou de « rationalistes », voire les rejoindre. Ainsi dans l’une de ses versions françaises, quasiment dominante à la fin du xixe siècle, mais aussi dans la forme que Richard Rothe donne du libéralisme sur sol germanique[5]. Le christianisme est alors volontiers pensé comme s’inscrivant dans la ligne d’un progrès, au moins d’une évolution positive, qu’un protestantisme libéral assume ou revendique (le rapport au judaïsme, pensé comme un dépassement, en offre une illustration instructive[6]).

En polarisation, les évangéliques sont vus, et souvent se revendiquent, comme (ré) affirmant une identité (mais comment se noue une identité est justement une question à reprendre) et s’employant à défendre une vérité non alignée sur les modes du temps ou une fidélitéà l’encontre de pressions extérieures (une fidélité non contaminée). Or, contrairement à un réflexe courant en Église et chez les croyants, les « déviations » ne sont pas d’abord ou pas seulement le fait d’influences extérieures. Est aussi à l’œuvre une perversion interne, greffée sur ce qui porte et que porte la tradition en cause, une perversion à déchiffrer.

En outre, comme les libéraux, les évangéliques sont des produits post-Lumières et ressortissent à ce temps, dans leur posture et dans leurs propositions. Ils le sont non pour en sanctionner les avancées, mais plutôt pour en combattre la donne, où il convient encore de bien noter que personne n’est jamais dans la pure répétition. Chaque position est à lire quant aux manières qui sont les siennes de s’articuler à l’époque, donnée et non choisie, et chacune est à évaluer dans ce qu’elle y marque.

Que les libéraux soient post-Lumières est une évidence ; et ce destin ou cette affinité y est assumé, justifié même. Mais, dans leur posture et ses dispositions, les évangéliques ne le sont pas moins, même si c’est sur un mode réactif. Ainsi du type de lecture de la Bible (on est aux antipodes de la construction des quatre sens de l’Écriture et des procès spirituels qui la sous-tendent), d’une rationalisation interne de la croyance, tant de l’instance qu’elle cristallise (elle est vue comme un savoir parmi d’autres, du coup en concurrence) que de la forme de ses expressions (y est à l’œuvre un mode moderne de la de raison : univocité du réel et renvoi à un ordre de causes antécédentes), d’un statut de la révélation (non plus de teneur spirituelle et théologique, mais quasiment réduite à une dispensation d’informations assurée par une autorité extérieure).

En ce sens, les évangéliques ne sont pas une suite de la Réforme radicale du xvie, mais un produit du xixe. Voir le contraste entre, d’une part, la Confession anabaptiste de Schleitheim de 1527, déployée à l’enseigne du motif de la « séparation » et s’inscrivant dans la ligne des utopies de la fin du Moyen Âge et des débuts de la modernité, sans renvoi à une Bible fondatrice, et, d’autre part, les Confessions de réseaux évangéliques, les Déclarations du Mouvement de Lausanne né en 1974 ou les Déclarations de Chicago sur l’inhérence biblique, de 1978, 1982, 1986, qui en appellent constitutivement à la Bible[7]. À l’arrière-plan s’y donne une vision de la religion comme système de croyances renvoyant à un fondement, non à la « vertu » qu’entendait religio dans le monde antique (Cicéron, De natura deorum, mais Thomas d’Aquin aussi, STh iia-iiae, q. 81-100).

Dans la perspective que je propose à la discussion, il convient de reprendre autrement laquestion de l’adaptation d’une part, celle d’une identité à préserver de l’autre, les libéraux étant attachés à la première, les évangéliques à la seconde, non sans nuances, chez les uns comme chez les autres, voire débats internes. Reprendre, non abandonner. Mais reprendre autrement, en modifiant l’espace de réflexion et d’argumentation. Cela passera par une explicitation de l’enjeu à chaque fois pris en charge, dont reformuler et assumer le bien-fondé de manière renouvelée.

D’un côté sera à repenser ce qu’il en est d’une articulation au présent, articulation légitime en tant que telle. De l’autre sera à repenser ce qu’il en est d’une résistance aux tentations du présent et d’un potentiel critique – en interrogeant son statut et les formes de son déploiement – et, par-delà, ce qu’il en est d’une identitéinscrite dans le temps qui passe et y opérant sans s’y résorber.

Linéarité à partir d’une origine ou inscription dans de la construction culturelle ?

Je vais évoquer des débats internes aux libéralismes. C’est qu’ils me paraissent symptomatiques de questions de fond, celles qui font justement retour aujourd’hui ou, à mes yeux, devraient faire retour, alors qu’elles sont souvent inaperçues, voire disqualifiées, par principe ou de fait.

Les libéralismes sont d’abord acteurs d’une transformation de la religion et de la théologie, ici protestante[8]. On notera d’entrée que cette transformation participe d’un travail interne aux Lumières. On est donc, tout particulièrement en Allemagne, mais aussi aux États-Unis[9], hors le récit opposant Lumières, voire modernité, et traditions religieuses.

Y est mené un travail de reconstruction, sur fond de mutations sociales affectant les affiliations et la « communalisation ». Ce travail est de refondation[10] et touche la disposition même et l’organisation du théologique. Il porte aussi, en parallèle, sur les manières de comprendre la vérité et sur les formes doctrinales, donc sur ce qu’il en est de la foi, hors teneur piétiste. Et l’on pense alors œuvrer à un « perfectionnement du christianisme », une formulation datée, qui ne peut bien sûr être reprise ainsi.

Ce qui advient sur les deux volets indiqués – le statut et la forme de la théologie d’une part, la concrétion des formulations doctrinales de l’autre – se noue à l’encontre de toute position extrinséciste et supranaturaliste.On y travaille une positivité donnée, prise comme déploiement historique (hors biblicisme, tentation protestante, et hors traditionalisme, tentation catholique en principe condamnée, la « théologie naturelle » devant le contrecarrer) et polarisée sur une finalité pratique, entendant dépasser ainsi un rationalisme (les théologies philosophiques de la première modernité) sans se replier sur un positivisme (historiciste notamment)[11].

Pour le travail de reconstruction ou de refondation, on lira Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums de 1811[12], 18302 (parallèle, la Kurze Einleitung in das Studium der Theologie de Johann Sebastian Drey, de 1819[13]). Dit au passage, est ici cassée la vision linéaire faisant remonter les Lumières à la Réforme protestante (cf. Troeltsch distinguant un « néo » d’un « vétéro » protestantisme, vocabulaire que Barth reprendra).

On notera aussi, typique et riche d’enseignements, un travail mené sur la religion (Schleiermacher bien sûr, mais aussi Auguste Sabatier), ce qui décale le christianisme et va conduire à repenser ce qui peut ou pouvait valoir comme révélation. L’entreprise d’une « théologie naturelle » se trouve alors relayée par une réflexion, sur ce qu’il en est de la religion et du religieux ou, dit en termes d’aujourd’hui, par une théorie de la religion. Je signale, dans cet ordre de discussion, un déficit en théologie protestante contemporaine francophone relatif à ce qu’on appelle chez les catholiques, depuis le milieu du XXe siècle, la théologie fondamentale – elle relaie un axe de réflexion antérieure, mais nommé autrement –, au profit d’un repli sur le doctrinal, comme s’il avait ou pouvait avoir sa validité en lui-même…

Je signale encore le motif d’un « contrat » foncier entre le christianisme et la culture (en Allemagne, et souligné chez Schleiermacher[14]) ou une appréhension positive de la laïcité (en France), liée à un statut modifié de la religion et à une nouvelle vision de ce qu’est la foi et de ses rapports au monde, au civil et au politique. Le christianisme est alors compris non seulement comme compatible avec la donne moderne, mais en résonance[15] ; le motif de la liberté religieuse peut valoir ici comme typique et ce qu’en avance Alexandre Vinet être tenu pour exemplaire[16].

Au final, on aura passé de la mise en avant d’une « absoluité du christianisme » (qu’elle soit rapportée à un fondement divin[17] ou réfléchie en mode de philosophie spéculative, ainsi chez Hegel) à une appréciation au plan des « valeurs », appréciation sur fond différencié et à mener en lien aux idéaux d’une société et d’une culture données (sera à reprendre la question d’une critique de ces idéaux, non sur le mode de la mobilisation d’une autorité[18], mais de décalage et de subversion joués au cœur de ce qui se noue).

On pressent que la question des références, à la Bible, à Jésus, aux Confessions de foi, voire au christianisme comme tel, se trouve progressivement déclassée. Non chez tous, d’où des différences et des débats sur le terrain même du libéralisme. Ainsi, si l’historico-critique y joue un rôle central, singulièrement à propos de Jésus, sera-ce en vue de trouver un socle pour une refondation possible (le Jésus historique enfin restitué) ou au titre d’un préalable, disqualifiant un héritage (le Christ du dogme) et ouvrant sur une nouvelle et véritable construction ? Si l’horizon et la visée sont ceux d’un christianisme relu dans ses positivités et en articulation aux donnes du temps en vue d’en penser une pertinence et une fécondité, on devra tenir, tout bien considéré, que Jésus comme tel – le Jésus historique, de Nazareth – n’a et ne doit avoir aucune pertinence théologique directe. La question ne sera pas ou plus de le retrouver, dégagé de constructions ultérieures, et s’en ouvre une réflexion sur le statut de cette référence (plus la figure centrale d’une symbolique qu’un moment originaire) et la manière d’en user (à inscrire dans la narration toujours à reprendre d’une opération).

Le dilemme que je viens de ciseler perdure aujourd’hui. Il se trouve au cœur des rapports entre travail historique, dont l’exégèse historico-critique, et théologie, chacun ayant à préciser son statut et ses modes d’interrogation respectifs. On aura ensuite à penser – hors continuité – l’articulation du travail historique ou, déjà, de l’histoire comme telle et du théologique.

Couplé à ces interrogations se tient le motif de la subjectivité – en articulation à l’histoire mais selon un ordre propre à assurer –, la subjectivité d’un individu autonome et non d’abord à intégrer dans un corps social ou dans un corps ecclésial. Le motif s’impose chez tous, mais on peut en rendre compte de manière diverse, en soulignant qu’est en jeu un « transcendantal » transversal à tous les déploiements du sujet dans le monde (un moment de constitution pensé entre un se-recevoir-de et une auto-position), ou en validant un fait « spirituel » tendant à s’autonomiser, ou encore en y voyant un lieu d’« expérience » spécifique, pensé parfois comme exceptionnel[19]. Sur l’importance de ce motif, on pourra renvoyer à Albrecht Ritschl, qui voit la tâche du christianisme comme étant celle d’un « sauvetage de la personnalité »[20] à l’encontre de donnes sociales et intellectuelles réductrices et frauduleusement intégratrices[21].

Sur un arrière-fond globalement partagé, j’aimerais pointer une différence et un débat, cristallisés au tournant des xixe-xxe siècles.

Se tient, d’un côté, une veine que peut illustrer Harnack (1851-1930). On y privilégie l’histoire, mais vue comme déploiement porté par des forces de progrès (progrès culturel et social), d’élévation (progrès spirituel) et d’accomplissement humain (individuel d’abord) et on en vise une pleine réalisation (ou une réalisation pure, authentique), non sans risque de fidéisme. On cherche alors à en tracer une épure ou en formaliser une « essence »[22]. On pourra aussi parler d’un message, et la théologie dialectique me semble offrir une transcription de cette posture quand elle met en avant un kérygme.

Certains diagnostiqueront au cœur de cette perspective libérale, des positions avortées ou restant à mi-chemin, cachant des compromis au profit d’un confessionnel caché, non entièrement réfléchi, mais d’une certaine manière, épuré ou sublimé. Comme si l’on n’était pas allé jusqu’au bout du changement de paradigme en cours et qu’on avait sécularisé des motifs hérités, alors plus traduits que reconstruits. À mon sens, se cache là un point lourd d’ambiguïtés, non clarifiées et propres au contemporain ; il hypothèque aussi une veine herméneutique, en prolongement direct ou indirect de Bultmann, attachée à traduire les textes bibliques, mais laissant de côté pourquoi, et en quoi, il y aurait à s’y référer. Une traduction est d’ailleurs plus une transposition, certes dans une nouvelle donne culturelle, qu’une construction, qui suppose la mise en œuvre d’autres opérations et requiert une plus ample mobilisation du travail théologique, un travail qui est de toute manière autre qu’une systématisation du biblique.

De l’autre côté se tient une matrice liée à la religionsgeschichtliche Schule, avec Ernst Troeltsch en « systématicien »[23], mais il n’est pas le seul (dans la conjoncture postérieure à 1914-1918, on pourra penser, en contraste à la première veine évoquée, au Bonhoeffer d’avant l’Église confessante et à Tillich, tous deux attentifs aux positivités, dont celles du christianisme). On y part du présent, de ses matrices et de ses dispositions, des quêtes qui le traversent comme de ses apories, et on s’attache aux constructions, particulières et ressortissant à une histoire culturelle. L’on vise alors un christianisme qui soit socialement et anthropologiquement opératoire, sur le mode de reprises, plus ou moins critiques ou plus ou moins subversives, de donnes humaines et sociales. En parallèle, on investit et relit l’histoire du christianisme autrement.

La première veine aboutissait à une perte de pertinence et de validité des dogmes : ils sont renvoyés à une histoire passée – celle de l’Antiquité tardive –, vus comme obsolètes, en outre jugés comme abandon de l’Évangile au profit d’une acculturation mal venue[24] ; on vise alors un christianisme « postdogmatique ». La seconde sait la fonction religieuse du doctrinal et s’emploie à en penser le statut ainsi que la teneur possible[25], au cœur d’une suite de synthèses culturelles assumées, où est à évaluer à chaque fois ce qui y prend corps.

J’ajoute que, dans cette esquisse de constellation entre la veine qu’illustre Harnack et une veine plus troeltschienne, ne sont pas franchement traitées, quoique travaillant parfois en sous-main, les déconstructions de frappe nietzschéenne ou freudienne, ni la posture d’un « pessimisme culturel » cristallisée à la fin du xixe siècle. C’est que cela ouvrirait un autre chapitre.

Questions léguées et à reprendre

De ce que nous héritons aujourd’hui, non sans déplacements ni modifications plus consistantes, je retiens comme devant être remis sur le métier :

1. Ce qu’il en est de la liberté et de la subjectivité, de la subjectivation dirait-on aujourd’hui pour en souligner le procès, un procès noué au cœur de réalités données, consistantes et provocantes ; on en validera le moment à l’encontre tant des seules convictions que des spontanéités de la doxa et de ses affects, et l’on favorisera les conditions sociales pouvant en permettre l’avènement et la maturation.

2. Ce qu’il en est de l’individu et, en polarité, des traditions, dont l’individu ne doit pas être détaché comme instance isolée, évidée et faisant face au seul espace républicain, supposé ou voulu homogène ; si une valorisation de l’individu avait été portée par les idéaux culturels et sociaux du xixe siècle, on n’y renvoie aujourd’hui que sur mode formel, insuffisant au vu des tendances lourdes du contemporain à neutraliser les jeux qui font sa consistance réelle. Nos sociétés se montrent attentives aux seules atteintes à la personne privée, hors texture du monde et histoire déterminée, ne sachant au surplus que faire du contrefactuel alors même qu’on y touche au propre de l’humain[26].

Sur des modes différents, tant le libéralisme que l’évangélisme tendaient à dévaluer les traditions ; aujourd’hui, il convient au contraire de les repenser de manière positive, aux plans aussi bien des religions, ici le christianisme, que du social comme tel[27].

3. Ce qu’il en est de l’histoire, le déchiffrement de ce qui s’y passe – avec ses pertes et ses occasions – et de ce qui peut s’y inscrire. L’histoire est ouverte, mais qu’y faire, en vue de quoi et selon quelles finalités ?

Il y aura à y penser le présent – j’ai avancé que s’y articuler était décisif –, mais cela n’ira pas sans s’expliquer avec le passé, à l’encontre de ce qu’anime une cancel culture unilatérale, sans fécondité et en fin de compte dangereuse[28]. Par-delà, il y a aura à construire un récit de notre histoire, qui sera au demeurant non une autre histoire, mais une histoire lue autrement, non une fresque, bonne ou mauvaise, mais une histoire de problèmes pris en charge et des constellations auxquelles ils ont donné forme.

On aura spécifiquement à reprendre ici ce que porte le motif du « Royaume de Dieu », motif d’importance chez les évangéliques (le « dessein de Dieu » y conduit), mais aussi chez les libéraux de la fin du xixe siècle et du début du xxe, ainsi chez Albrecht Ritschl[29] ou Wilfred Monod[30] ; on le reprendra au gré de la thématique, qu’on peut formuler en mode d’alternative : surdétermination par une visée d’accomplissement intégratif (le motif est central à Vatican ii, mais était présent chez Schleiermacher) ou veine critique, ce qui est nommé Royaume devant être pensé comme décalé du monde et transversal à l’ici-bas (en ce sens « eschatologique », comme l’est la « réconciliation » dont il est au principe) ? La question en jeu touche aussi à ce qu’il faut entendre sous messianique, une discussion aujourd’hui ouverte (voir Derrida par exemple et son « messianique sans messianisme », ou la récurrence de cet adjectif chez Théobald, non sans une acception révisée, valant comme un messianique du présent).

4. Ce qu’il en est d’un dépassement ou non des particularités – enfermantes ou provoquant détermination assumée ? – et, en couple, d’une universalité à viser et dont se réclamer, mais alors en quelle forme : réalité promise et à venir, dont le mode échappe, ou donne en laquelle s’installer, quitte à s’y fondre vu sa prégnance neutralisante et dissolvante ?

5. Ce qu’il en est des différences culturelles ou religieuses : contingentes, donc provisoires et à dépasser, ou constitutives et pouvant s’avérer fructueuses, dans une disposition alors à organiser ? Par-delà ou en lien : ce qu’il en est de la différence foncière que marque – comment et pour quel profit ? – le religieux dans le champ sociopolitique[31].

6. Ce qu’il en est du christianisme bien sûr, son fait (divers et complexe, voire tissé de contradictions, donc à soumettre à examen) et sa validité (à assurer, mais sur quel mode ?), tout particulièrement ce qu’il en est de son institutionnalisation(perte d’un élan premier et éloignement de sa vérité originaire ou processus fait d’avènements à accompagner ?) et des formes qui s’y cristallisent et en structurent la proposition (ses textes de mémoire, ses figures de référence, ses doctrines, sachant qu’il n’y a pas de croyance ni de vie humaine, individuelle et collective, sans représentations organisées), ou de son type de« communalisation », aujourd’hui écartelé entre ce qu’en ont stylisé Weber et Troeltsch comme « Église », « secte » et « libre religiosité spiritualiste ».

En ligne directrice seraient à mon sens à valider ici, l’« Église » quant au monde comme horizon principiel, la « secte » pour ce qui touche un profil à assurer en différence – mais à penser comme fécond pour le monde même –, une « spiritualité », ou posture mystique, pour ce qu’il en est d’un passage en termes d’appropriation personnelle ou de reprise créatrice[32]. Mais ces divers types devront être repensés en se défaisant de toute visée communautaire idéale. C’est qu’outre qu’elle est pernicieuse sur le fond[33], une telle visée s’avère sociologiquement, inadéquate, obligeant à redistribuer ce qui sous-tend les cristallisations évoquées pour l’articuler, alors reconfiguré, à l’espace des regroupements sectoriels typiques de l’aujourd’hui, ce qui n’exclut pas un apport au commun, mais apport alors indirect[34].

7. Au cœur de ce qui est ici en cause, ce qu’il en est des médiations, lieu et moment humainement et socialement décisifs, tout particulièrement aujourd’hui – en riposte à la « société liquide » décrite par Zygmunt Bauman –, et réalités sur lesquelles le protestantisme est faible aussi bien du côté évangélique (on tend à y mettre en avant des données vues comme étant ou devant être directement vraies) que du côté libéral (on tend à y dépasser les médiations, au mieux à les tenir pour un mal nécessaire à limiter) ; plus radicalement, tout se passe comme si le christianisme même oscillait entre un dépassement des médiations et un geste qui les hypostasie, ainsi, centralement, en christologie (on peut avoir affaire à de la christolâtrie comme on a en matière d’Écritures de la bibliolâtrie).

On aura compris, qu’à l’arrière-plan de ce que je viens de lister, sont à reprendre les questions du type de vérité en cause – donc de son abord approprié – et des disciplines requises pour traiter des religions et du religieux, et singulièrement de ce qu’est la théologie et de ce en quoi elle est requise.

En guise de conclusion

Ce qui est à reprendre devra l’être, en corps à corps avec un risque de dissolution ou d’évanouissement dans la modernité contemporaine, au reste non sans lien à des tendances lourdes traversant le social même. Concrètement, il convient d’instruire une critique du temps et d’y cristalliser des réalités qui puissent jouer comme résistance et qui, pour être opérantes, soient consistantes. Non de jouer de la critique pour la critique, ni bien sûr de contre-modèles. Pas non plus de l’affirmation en « autoréférence » ; le pape François a souvent dénoncé cette disposition, mais elle se noue ainsi quand on part d’une révélation circonscrite, et cela vaut pour la mise en avant de Jésus chez les protestants libéraux ou de la Bible chez les évangéliques.

On aura ici à travailler de pair, mais au gré de traitements différents, à une (re) construction du christianisme, dans ses donnes internes et ses rapports à l’extérieur, et à un diagnostic à poser sur le présent ; une part du libéralisme l’avait fait, non de façon toujours suffisamment critique, et cette exigence double fut mise sous le boisseau au temps des héritages de la théologie dialectique. Y sera décisif, non une focalisation sur des biens propres, à propos desquels évangéliques et libéraux se disputeraient, mais le type de prise en charge de l’humain, à évaluer réflexivement, sur fond complexe et pluriel, et à problématiser[35].

J’ai plusieurs fois jeté un coup d’œil latéral du côté du catholicisme. C’est que les donnes auxquelles faire face sont analogues. Plus spécifiquement, le thème du christianisme comme cristallisant un accomplissement de l’humain y est aujourd’hui un motif directeur, mais, à sa manière, le libéralisme avait joué la même carte. La perspective doit assurément en être validée sur le fond. C’est que, sauf à proposer un « salut » qui aliénerait l’humain ou en ferait autre chose que ce qu’il est, on aura bien à viser une restitution de cet humain à lui-même (« enclin au mal », il n’a pas pour autant à être ramené à un « péché »), mais des ambivalences liées au motif de l’accomplissement doivent être tranchées. Pour commencer, est-il à penser comme récapitulation intégrante – fût-elle eschatologique ou finale – ou comme devant passer par un procès inscrit au cœur du monde en en respectant les ordres de réalité propres[36] (se retrouve ici la question, classique, de l’articulation du salut à la création) ?

Je note encore que la perspective de fond y est réorganisée autour de la pastoralité (que les pratiques soient sanctionnées comme lieux test, je ne peux que le ratifier) et que Théobald qui l’a beaucoup souligné y greffe la nécessaire (re) construction du christianisme au cœur du social et du culturel contemporains, social et culturel pluriels au demeurant. Mais cette perspective demande un travail réflexif de fond, justement en manque aujourd’hui, comme il l’était déjà à Vatican ii et le fut au récent « Synode sur la synodalité »[37]. En protestantisme, le manque est, aujourd’hui et ici, pour le moins aussi net.

Pierre Gisel

[1] Pierre Gisel est professeur honoraire d’histoire des théologies, des institutions et des imaginaires chrétiens de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne.

[2] À ce propos, cf. Carlos Álvarez, Henri de Lubac et Michel de Certeau. Le débat entre théologie et sciences humaines en regard de la mystique et de l’histoire (1940-1986), Paris, Cerf, 2024 ; le terme aggiornamento était déjà critiqué par Yves Congar, qui lui préférait le mot réforme, cf. Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat et Alain Rauwel (dir.), Dictionnaire critique de l’Église. Notions et débats de sciences sociales, Paris, PUF, 2023, p. 929-931.

[3] Pour exemple, le passage, souligné par bien des anthropologues, d’une structure horizontale des sociétés traditionnelles dites segmentées à une surdétermination verticale propre aux sociétés politiques, a fortiori modernes ; à ce propos, cf. Patrice Bergeron, La grâce et la reconnaissance. De l’anthropologie du don de Marcel Hénaff à la théologie sacramentaire de Louis-Marie Chauvet, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2024, qui examine avec acuité en quoi le christianisme participe de cette mutation et comment il peut y introduire du spécifique, cf. p. 83, 85, 98, 106 à 129, 301, 311, 316, 324 sq., 338, 344, 407.

[4] Pour plus, cf. mon Par-delà les replis communautaristes. Retours sur le religieux, le commun et le politique, Paris, Hermann, 2023, notamment chap. v.

[5] Cf. Volker Drehsen, « La vision d’un âge éthique non ecclésial du christianisme : Richard Rothe (1799-1867) », in Pierre Gisel et Jean-Marc Tétaz (dir., en coll. avec Lucie Kaennel), « Figures du néo-protestantisme », RThPh 130, 1998/II, p. 173-192.

[6] Cf. le dossier « Le protestantisme libéral allemand : un antijudaïsme théologique ? », EThR 92/3, 2017, p. 579-660.

[7] Pour plus, cf. mon texte « Un lieu de radicalisation intra-protestant. La HET-Pro de Saint-Légier (Suisse, VD), ses visées et le contexte de sa naissance », in Anthony Feneuil et Rachel Sarg (dir.), « Théologie et sociétés », ThéoRèmes 21, 2024.

[8] Cf. Jean-Marc Tétaz, « Introduction », in Adolf von Harnack, L’essence du christianisme. Textes et débats [1900], Genève, Labor et Fides, 2015, p. 7-72 ; « Des Lumières au néoprotestantisme. La transformation de la théologie protestante à l’époque moderne », in Pierre-Olivier Léchot (dir.), Introduction à l’histoire de la théologie, Genève, Labor et Fides, 2018, p. 365-448 ; « La théologie libérale en Allemagne. De quelques questions que masque un chiffre théologique », RThPh 151, 2019, p. 353-391 ; « Introduction », in « Les articles “dogmatiques” d’Ernst Troeltsch dans la première édition de la RGG », EThR 2024, p. 1-252.

[9] Cf. Friedrich Jaeger, Réinterprétations de la religion et théories de la société moderne. Religion et libéralisme en Europe et aux États-Unis : étude comparée, Genève, Labor et Fides, 2006. Et n’oublions pas le pasteur baptiste Roger Williams (1603-1683), fondateur du premier État établissant la liberté religieuse (Rhode Island), cf. Roger Williams, Genèse religieuse de l’État laïque. Textes choisis (Marc Boss éd.), Genève, Labor et Fides, 2014. On lira aussi John Dewey, « Religion et morale dans une société libre », in Id., Écrits sur les religions et le naturalisme (Joan Stavo-Debauge éd.), Genève, IES éd, 2019, p. 259-278.

[10] Christoph Theobald use de ce terme en lien aux défis qui sont ceux de l’Église catholique aujourd’hui, sur fond de « changement de paradigme », cf. Un nouveau concile qui ne dit pas son nom ? Le synode sur la synodalité, voie de pacification et de créativité, Paris, Salvator, 2023, p. 158-164 et 174-179, et La réception du concile Vatican ii, ii, A : L’Église dans l’histoire et la société, Paris, Cerf, 2023, p. 537-539.

[11] Constellation analogue chez les catholiques au cœur de la crise moderniste (cf. sa formulation classique chez Maurice Blondel, avec les termes extrinsécisme et historicisme, dans Histoire et dogme de 1904) ; pour le surnaturel, à ne pas lire comme supranaturel (une réalité du même type que le naturel, se tenant au-dessus du naturel et pouvant y commander, alors que le surnaturel lui est transversal), cf., en lien avec la « nouvelle théologie » du milieu des années 1930 à l’année 1950, Henri de Lubac, Le surnaturel [1946], Paris, Cerf, 2000.

[12] Le statut de la théologie. Bref exposé [1811, 18302], Paris-Genève, Cerf-Labor et Fides, 1994.

[13] In Max Seckler (dir.), Aux origines de l’école catholique de Tübingen. Johann Sebastian Drey. Brève introduction à l’étude de la théologie (1819), Paris, Cerf, 2007 (ma recension dans EThR 84/1, 2009, p. 141-144).

[14] Le motif se retrouve derrière la « Correspondance » Barth-Harnack de 1923, in Pierre Gisel (dir.), Karl Barth. Genèse et réception de sa théologie, Genève, Labor et Fides, 1987, p. 102-116.

[15] Antérieurement à ces formulations modernes de contrat ou de compatibilité, le christianisme a assumé les donnes culturelles de l’époque, s’y est même délibérément inscrit ; ainsi au cœur de l’Antiquité tardive, mais du Moyen Age aussi, Thomas d’Aquin réorganisant la théologie en articulation au savoir positif qui accompagne des écrits d’Aristote, en outre transmis via les philosophes arabes.

[16] Cf. son Mémoire en faveur de la liberté des cultes [1825, 18342], Lausanne, Payot, 1944 ; pour le xixe siècle, et également en Suisse romande, cf. Sarah Scholl, « La consistance de l’histoire. Vers un récit des sécularisateurs et de leurs raisons », in Pierre Gisel et Philippe Gonzalez (dir.), « Le sacré entre pouvoirs et désenchantement. Quand Joas désenchante Weber », ThéoRèmes (journals.openedition.org/theoremes/4055) 17, 2022, pt 2.

[17] Dieu ayant envoyé son Fils pour fonder une Église, version catholique, ou un « dessein de Dieu », version évangélique fortement mise en avant ces dernières décennies et commandant une « vision biblique du monde ».

[18] L’opposition entre « les religions d’autorité » et « la religion de l’esprit » (notons le singulier) est central chez Sabatier et donne son titre à l’un de ses livres majeurs (1904, posthume).

[19] Voir à ce propos les débats contemporains en lien au pragmatisme, notamment à Dewey ; s’y engage Stéphane Madelrieux, « Hans Joas, le pragmatisme et le sacré », in Alexandre Escudier, Pierre Gisel et Jean-Marc Tétaz (dir.), Le sacré en questions. Lectures et mises en perspective de Hans Joas, Genève, Labor et Fides, 2023, p. 45-71, ici 51, 61-70.

[20] Cité par Jean-Marc Tétaz, « Des Lumières au néoprotestantisme », op. cit., p. 393

[21] Ainsi dans les libéralismes, mais la mouvance évangélique n’est pas en reste en matière de validation de liberté individuelle, récusant le baptême des enfants et pariant pour une conversion personnelle.

[22] En contraste, Ernst Troeltsch, Histoire des religions et destin de la théologie (Jean-Marc Tétaz éd.), Paris-Genève, Cerf-Labor et Fides, 1996, p. 179-241 (et annexes p. 447-485).

[23] Cf. ibid., p. 331, et l’ensemble de texte, p. 331-355, et annexes, p. 577-595.

[24] Cf. la velléité d’un repli sur les couches les plus anciennes du Nouveau Testament, antérieures à un Frühkatholicismus et à une hellénisation du message chrétien, velléité persistante dans la mouvance de la théologie dialectique ; pour une validation théologique de l’hellénisation, cf. Benoît xvi, discuté dans Gabriele Palasciano (dir.), Dieu de raison ou de violence ? Confrontations théologiques sur le monothéisme suscitées par le Discours de Ratisbonne de Benoît xvi, Lyon, Olivétan, 2020, dont ma contribution, « Vérité chrétienne et inscription dans la culture. Relire le Discours de Ratisbonne », p. 121-134 : j’y sanctionne le principe d’une inscription dans les matrices de l’Antiquité tardive, mais me démarque d’une vue qui voudrait que la synthèse alors produite vaille comme modèle pour ainsi dire achevé et ne soit pas insérée dans une suite de synthèses, toutes instructives et toutes à travailler critiquement, mais sur le sol même de ce qui s’y est noué.

[25] Ce que fait Troeltsch pour la RGG, cf. « Les articles “dogmatiques” d’Ernst Troeltsch… », op. cit.

[26] On lira ici avec profit Mark Hunyadi, Déclaration universelle des droits de l’esprit humain, Paris, PUF, 2024.

[27] Pour le premier, je renvoie à mon texte, « Sola scriptura, ou fait de tradition à penser et à défendre ? Lignes d’orientation proposées à la discussion », in Francesco Scaramuzzi (dir.), Tradizione, tra memoria e futuro, Bari, Ecumenica Editrice, 2024, p. 59-69, pour le second à « Sortir le religieux de sa boîte noire. Pour repenser de manière fructueuse pour tous les rapports société civile / religions », EThR 95/4, 2020, p. 645-667, ainsi qu’à « Faire fructifier la diversité des traditions à l’aune d’un commun à repenser », in « Traditions, révolutions,imaginaires. Repenser le commun avec Michel de Certeau », ThéoRèmes 2025 (à paraître).

[28] Pour plus, mon texte « Le christianisme aux prises avec la cancel culture. Occasion d’une révision critique, sur fond d’enjeux instructifs pour le social de tous », in Gabriele Palasciano (dir.), Christianisme, cancel culture et wokisme. Quel rapport au passé en société contemporaine ?, Paris, L’Harmattan, 2024, p. 121-150.

[29] Cf. Dietrich Korsch, « Le Royaume de Dieu comme révélation rationnelle. Introduction la lecture d’Albrecht Ritschl », in Pierre Gisel, Dietrich Korsch et Jean-Marc Tétaz (dir.), Albrecht Ritschl. La théologie en modernité : entre religion, morale et positivité historique, Genève, Labor et Fides, 1991, p. 63-81.

[30] Cf. Laurent Gagnebin, Christianisme spirituel et christianisme social. La prédication de Wilfred Monod (1894-1940), Genève, Labor et Fides, 1987, p. 379-420 (pour une prolongation de ce motif au xxe siècle, débat Barth-Ragaz compris, cf. Klauspeter Blaser, Le christianisme social. Une approche théologique et historique, Paris, van Dieren, 2003).

[31] J’ai repris la question des différences entre traditions religieuses dans Par-delà les replis communautaristes, op. cit., chap. iv, et celle de la différence marquée à l’endroit du civil et du politique dans « Sortir le religieux de sa boîte noire », op. cit.

[32] Pour plus, mon texte « Les traditions religieuses au cœur du socioculturel. Vers quelle redisposition, pour quelle portée fructueuse possible ? », in Pierre Gisel et Philippe Gonzalez (dir.), « Le sacré entre pouvoirs et désenchantement », op. cit., pt 2, ligne 28.

[33] Jean-Luc Nancy et d’autres en avaient fait le procès, cf. ce que rassemble le collectif que j’ai dirigé avec Isabelle Ullern, Penser en commun ? Un « rapport sans rapport ». Jean-Luc Nancy et Sarah Kofman lecteurs de Blanchot, Paris, Beauchesne, 2015.

[34] Sur ce double aspect, se défaire d’un fantasme communautaire et apport possible au commun, cf. Patrice Bergeron, La grâce et la reconnaissance, op. cit., p. 365, 367-369, 372-378, 384-386, 391-393 (ces pages documentent aussi, sur sol chrétien, les nouvelles formes de regroupement en cours).

[35] Pour plus, cf. mon texte « Épistémologie de la théologie. Statut, tâche, fonction et modalités », Perspectiva Teológica 56, 2024/3, p. 349-367 (www.faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/).

[36] Touchant les ambivalences de Vatican ii et ses suites, cf. ce dont je fais état dans Par-delà les replis communautaristes, op. cit., p. 164-170, et dans « La famille, un ordre de la création ? Mise en perspective problématisante », Anthropotes. Rivista ufficiale del Pontificio Istituto Teologico Gionanni Paolo ii per la Scienze de Matrimonio e della Famiglia 36, 2020/1-2, p. 191-211 (j’y critique au passage le Catéchisme de l’Église catholique de 1992, signé Jean-Paul ii) ; touchant la même problématique, cf. ce que je pointe dans Sortir le religieux de sa boîte noire, Genève, Labor et Fides, 2019, p. 140-142 pour Schleiermacher et 145-148 pour Barth.

[37] Christoph Theobald parle « d’absence réflexive », cf. « La première session de la xvie assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Point d’étape sur un chantier ouvert », RSR 112/1, 2024, p. 15-31, ici 25.